Le Camp des Milles, mémorial de l’internement et de la déportation à Aix-en-Provence, a ouvert un laboratoire de recherche unique au monde pour analyser les mécanismes communs aux génocides du XXe siècle. Reportage.

Les briques rouges du Camp des Milles renferment bien des histoires. Cette ancienne tuilerie aixoise, réquisitionnée pendant la Seconde guerre mondiale, a d’abord interné des Allemands opposés au régime nazi avant de séquestrer 2 000 juifs en 1942 qui attendaient d’être envoyés vers les camps de la mort, à Auschwitz.

Ce site, excentré du cœur battant de la ville, est le seul camp français d’internement et de déportation encore intact. Il est un des derniers témoins de la collaboration de la France avec l’Allemagne nationale-socialiste. Au sous-sol, les anciens fours à tuiles – arrêtés entre 1937 et 1945 – servaient de dortoirs. L’odeur de poussière d’argile qui rongeait les vêtements des prisonniers y flotte encore.

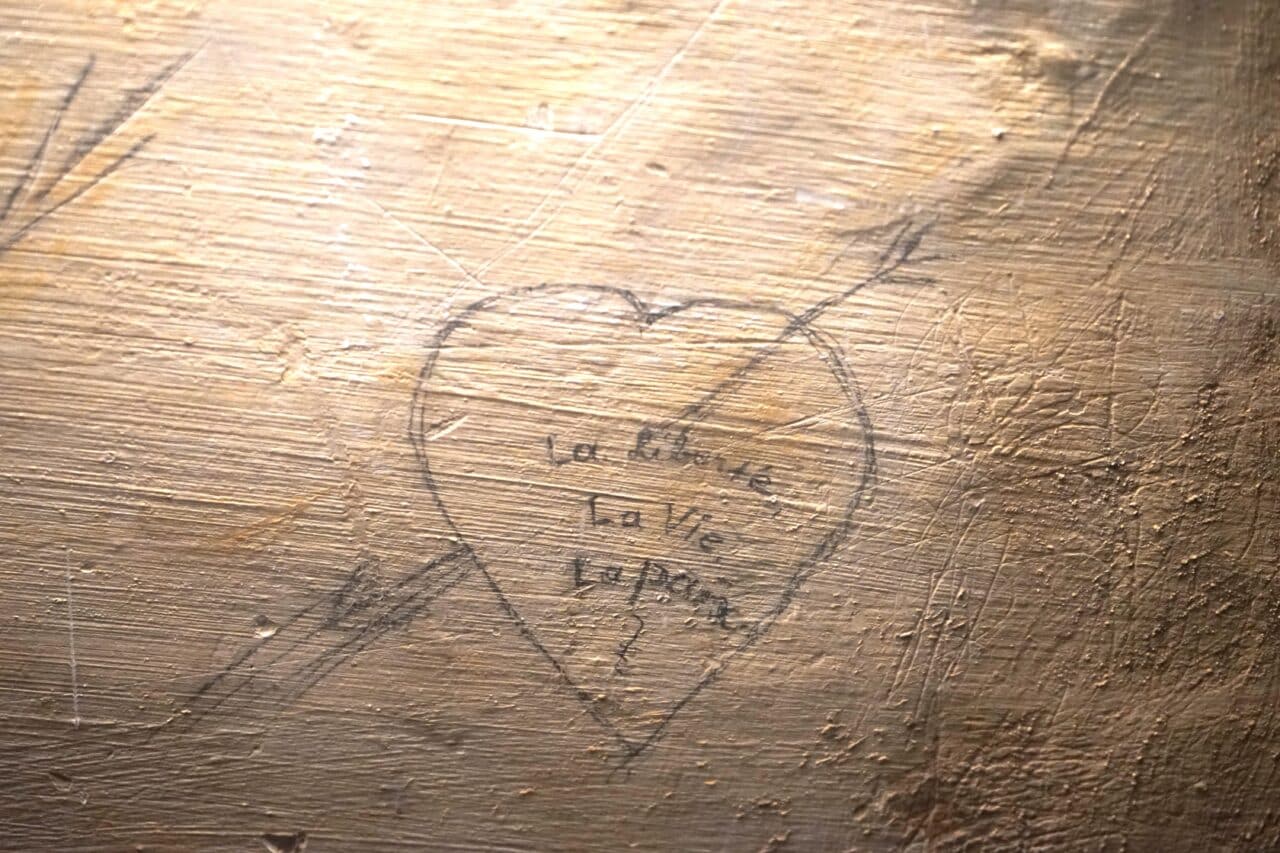

De nombreux intellectuels, comme l’artiste surréaliste Marx Ernst, ont subi les nuits glaciales et la pénombre de cet étage sans fenêtre. Les 300 œuvres retrouvées indemnes, comme les messages d’amour et de paix inscrits sur les murs, immortalisent la résistance par l’art que voulaient tant étouffer les nazis.

Un laboratoire « réflexif » inédit

La fondation du mémorial, mise sur pied il y a seulement 11 ans, utilise ce trésor artistique pour « incarner » les conditions de vie éreintantes des détenus auprès des jeunes publics, en particulier des scolaires qui représentent plus de la moitié des visiteurs. Mais elle ne se contente pas de transmettre cette mémoire.

Elle fouille dans les archives. Vérifie. Analyse. Questionne plus loin que le « plus jamais ça des années 80 » en se demandant « Comment peut-on éviter ça ? », raconte Nicolas Sadoul, directeur de la fondation. Un collège de chercheurs historiens, sociologues, philosophes, instigué par le professeur émérite du CNRS Alain Chouraqui, planche sur cette question depuis 10 ans.

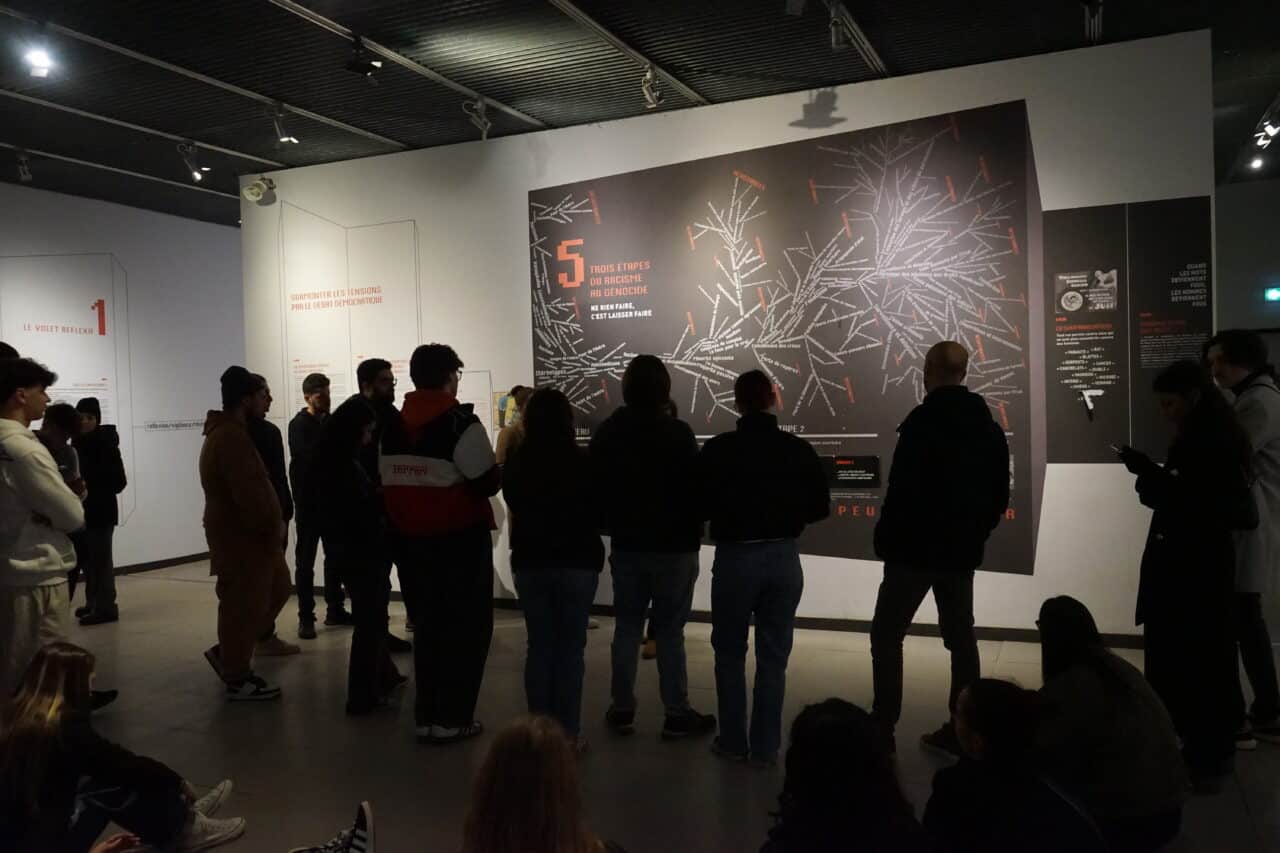

Leurs recherches ont même donné naissance à un « lieu réflexif innovant » unique en son genre. Conçu comme un laboratoire, cet espace donne des clés de compréhension aux visiteurs sur les « mécanismes communs » des massacres de masse du XXe siècle.

Les génocides des Arméniens par les Turcs (1915), des Juifs et des Tziganes européens par les nazis (1939-45), et des Tutsis par les Hutus au Rwanda (1994) revêtent ainsi des étapes similaires « liées à la constitution de boucs émissaires », explique Nicolas Sadoul.

Les mécanismes génocidaires du siècle dernier

Trois étapes sont « modélisées avec des références scientifiques », insiste Charlotte. La guide, qui accompagne une classe de journalistes en herbe, s’attarde devant un arbre couché. Ses racines se nourrissent d’un terreau fertile constitué de racisme, d’antisémitisme, de xénophobie et d’homophobie. « Des préjugés mêlés aux tensions sociales », résume-t-elle.

Cette peur fait enfler les insultes et agressions provenant d’une minorité autoritaire sous le regard d’une « majorité passive » (étape 1). Ce laisser-faire conduit ensuite à faire « basculer la démocratie » en permettant l’accès au pouvoir de ces minorités autoritaires (étape 2). Et enfin, c’est un engrenage pour persécuter, enfermer et supprimer leurs boucs émissaires (étape 3).

La France se situerait au début de l’étape 2, par exemple avec une recrudescence d’actes antisémites, notamment depuis 2022. Mais la fondation tente, à sa manière, de s’adapter aux 950 000 visiteurs pour éveiller la résistance en chacun.

Fin décembre, une centaine de supporters des South Winners, accompagnés par le rabbin marseillais Haim Bendao, ont ainsi visité le site pour se questionner sur le racisme dans les stades. « Les Winners, c’est à Marseille (…) Ils sont nés sur les bords de la Méditerranée, immigrés, mais à jamais marseillais ! », chanteront-ils encore à tue-tête au Vélodrome, mais peut-être avec plus de poids dans les mots.