Avant de devenir une zone naturelle protégée, les calanques ont été sacrifiées pour accueillir l’industrie polluante du 19ème siècle. Mais le Parc national aurait-il vu le jour sans cette épreuve ? L’historien Xavier Daumalin nous invite à redécouvrir ce passé méconnu.

Nous sommes à l’extrême Sud de Marseille, dans le Parc national des Calanques. La route qui longe le littoral prend fin ici, à Callelongue. Un petit hameau les pieds dans l’eau, avec son restaurant central. Sur un belvédère en hauteur, la mairie a planté un panneau explicatif.

Il dépeint la carte postale patrimoniale et naturelle de ce « petit port de pêche » avec ses « cabanons », qui ont inspiré tant de cinéastes, de Marcel Pagnol à Henri Verneuil. Mais l’écriteau « oublie le principal », selon l’historien Xavier Daumalin : « Rien ne vient rappeler le destin industriel de cette calanque ».

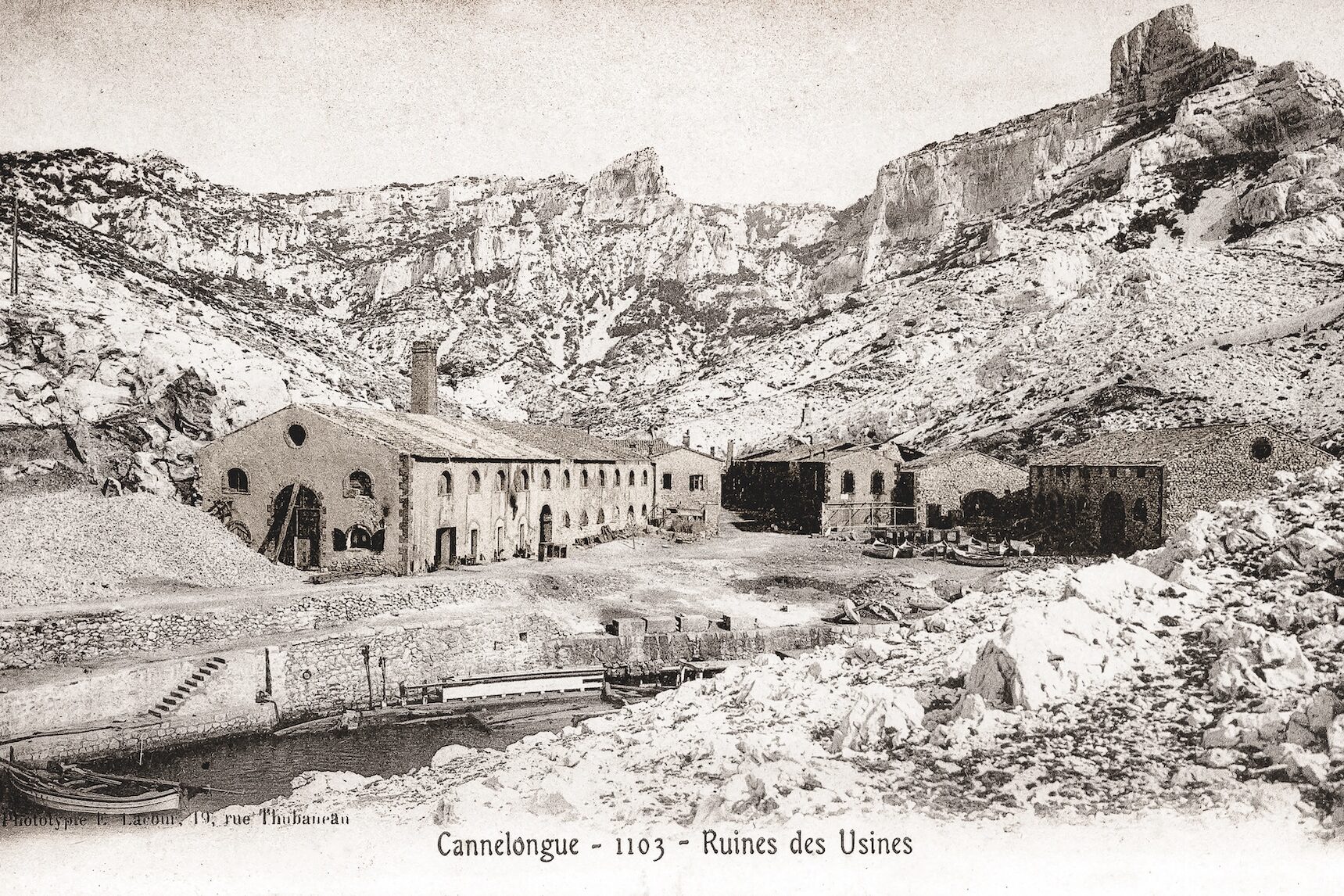

Pourtant, le chercheur d’Aix-Marseille Université rappelle que le restaurant « a été aménagé dans la halle principale d’une usine de soude et d’acide sulfurique qui a fonctionné de 1849 à 1884 ». Les cabanons, que l’on retrouve sur une célèbre plateforme de location, « sont les anciens logements ouvriers », rétablit-il. Sans oublier la masse d’apparence terreuse que l’on aperçoit quelques mètres en contrebas : « Il s’agit du crassier où l’usine venait déverser les scories [résidus] de sa production chimique ».

Le bout du monde

À l’heure où les calanques sont protégées et valorisées par un Parc national, difficile d’imaginer qu’au début du 19ème siècle, « on avait choisi de les sacrifier et d’en faire un lieu de relégation des industries les plus polluantes. Bien loin de la carte postale actuelle », sourit Xavier Daumalin.

À cette époque, l’industrialisation est en plein essor et la fabrication du savon représente 45% de l’activité à Marseille. Sa conception nécessite beaucoup de soude, que des usines produisent localement. Les cheminées poussent dans la ville et leurs panaches de fumée « inquiètent la population, très rurale, pour qui le fait industriel est nouveau », raconte l’historien. « Il faut imaginer qu’il y avait un brouillard permanent, sulfurique et chlorhydrique ».

Manifestations, pétitions et plaintes s’élèvent contre les industriels. Dès 1809, la Société de médecine édicte les premières normes pour éloigner les sites de production chimique loin des habitations. Un décret napoléonien entérine ces règles en 1810. Pour trouver un point de chute aux activités polluantes, les pouvoirs publics locaux se tournent alors vers le littoral Sud, éloigné et dépeuplé. « Le bout du monde des Marseillais », décrit poétiquement l’écriteau de Callelongue.

L’heure de l’addition

La première usine s’installe dans la calanque de Saména en 1809. D’autres suivent « aux Goudes, à Callelongue et vers le col de Sormiou », liste Xavier Daumalin. Elles produisent de la soude et de l’acide chlorhydrique.

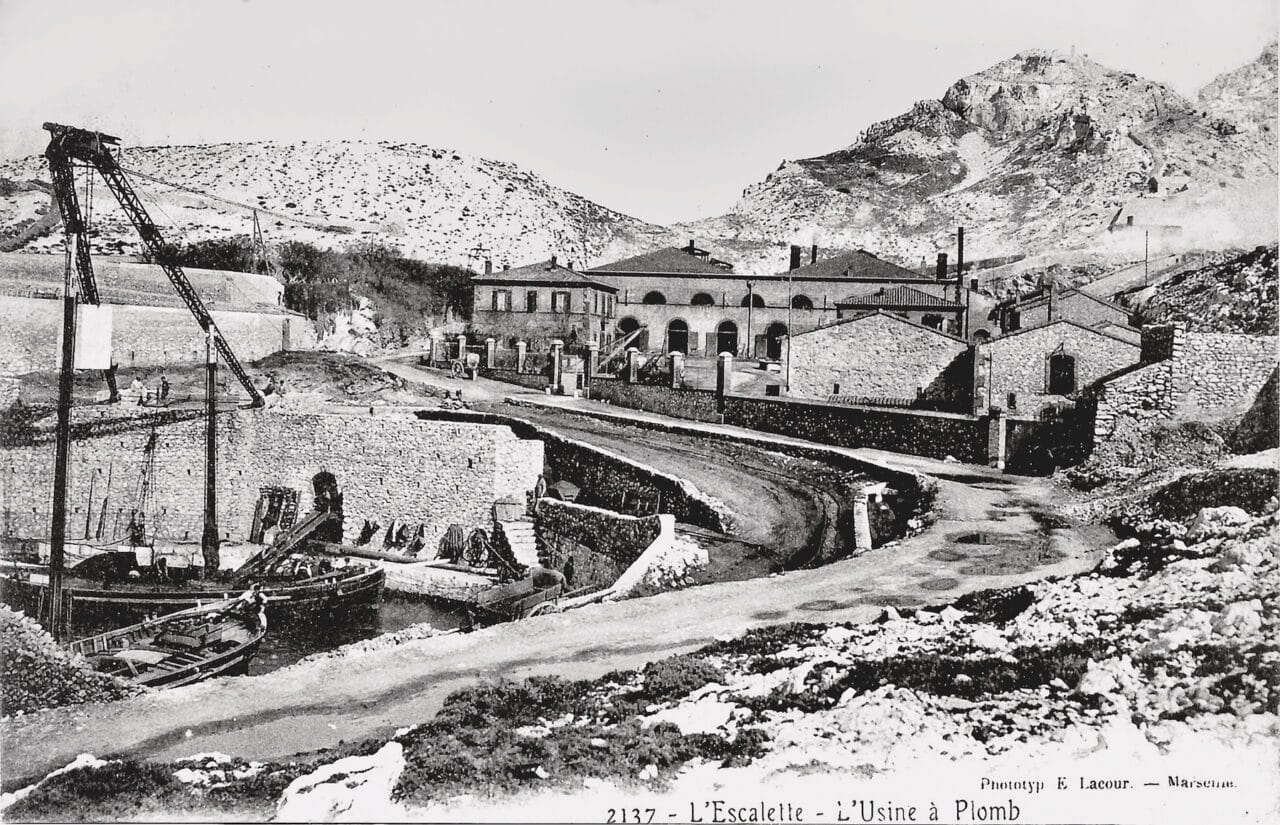

Durant la seconde moitié du 19ème siècle, une nouvelle vague déferle avec la production de plomb à l’Escalette, à Montredon, aux Goudes. Mais aussi de soufre, de verre, d’acide tartrique, « et une raffinerie de pétrole à Sormiou », rappelle l’historien.

En tout, une vingtaine d’usines investissent les calanques, jusqu’à l’arrêt progressif de leur activité au 20ème siècle. Avec un héritage à long terme. Arsenic, plomb, mercure, cadmium, antimoine… Des “scories” polluées jonchent toujours le littoral Sud de Marseille.

Plus de 200 ans après la première usine, les pouvoirs publics se sont décidés à débloquer 14 millions d’euros pour dépolluer 20 sites sensibles à partir de 2025. En parallèle, un promoteur privé a racheté l’ancienne usine Legré-Mante dans le quartier de la Madrague de Montredon. Il prévoit d’en assumer la dépollution avant d’y déployer un programme immobilier.

Une histoire de mobilisations

Xavier Daumalin considère que ce passé a également légué un héritage sociétal. L’histoire de l’industrialisation est aussi celle de « la production des normes dans la précipitation face à des activités nouvelles. Étudier comment les sociétés d’autrefois ont arbitré ces problèmes nous questionne et peut nous éviter de reproduire des errements », estime-t-il.

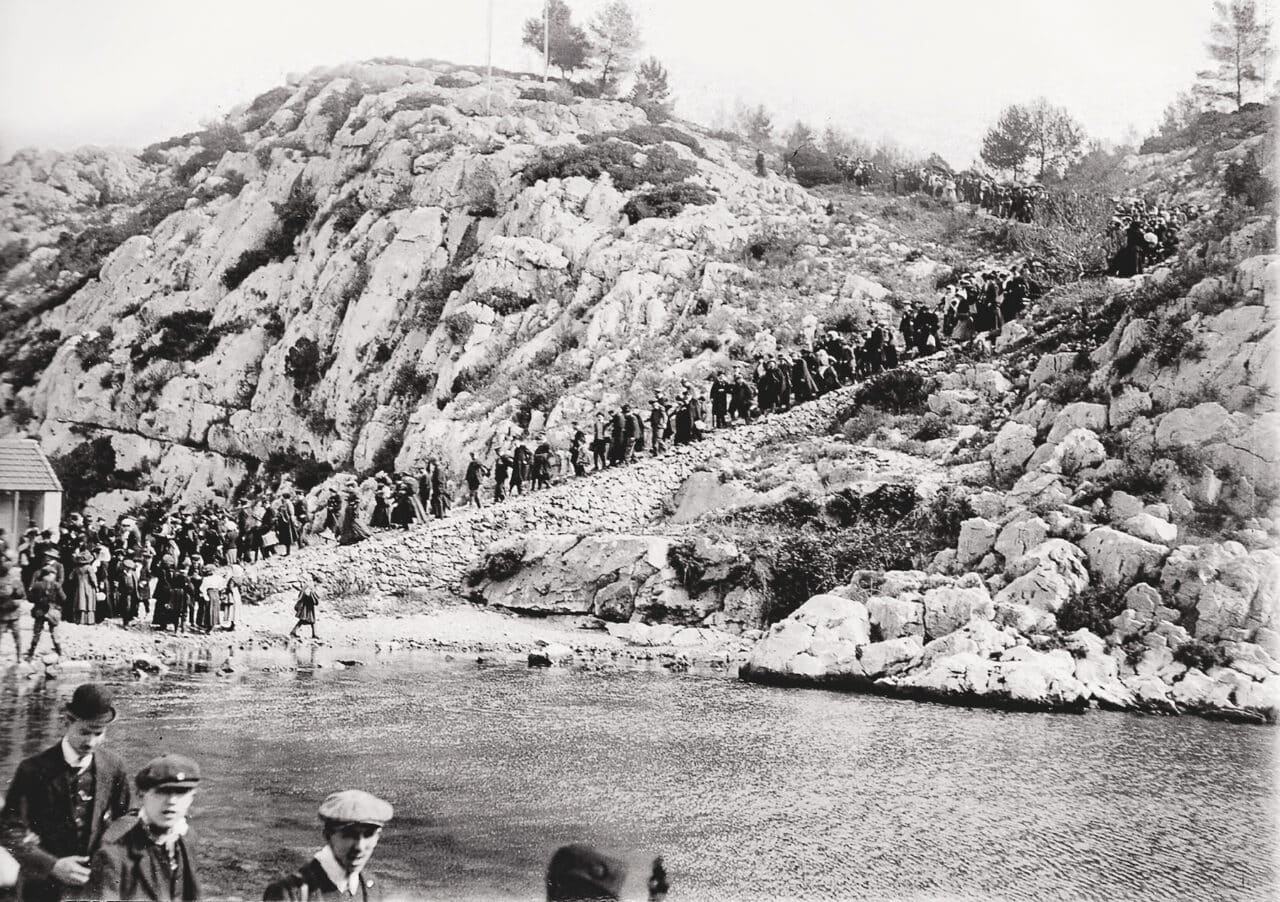

Il va plus loin encore en faisant un lien entre le passé industriel des calanques et la création récente du Parc national. Car, en fil rouge de l’industrialisation, on retrouve les nombreuses mobilisations qu’elle a suscitées. « Comme la première grande manifestation de masse, celle de 1910, à Port-Miou, du côté de Cassis ».

Ce jour-là, 2 000 Marseillais se rassemblent pour lutter contre l’extension d’une carrière de calcaire, « au nom de la défense des ‘beautés naturelles’ provençales », note l’historien. « Cette raison sera ensuite invoquée à de nombreuses reprises pour défendre l’environnement. Notamment dans les années 1990, ce qui aboutira au classement des calanques ». Maltraitées hier, choyées aujourd’hui.

Images tirées de l’ouvrage “Les calanques industrielles de Marseille et leurs pollutions” de Xavier Daumalin et Isabelle Laffont-Schwob.

Photo à la Une : L’usine de soude et d’acide sulfurique de Callelongue au début du 20ème siècle, après son arrêt.