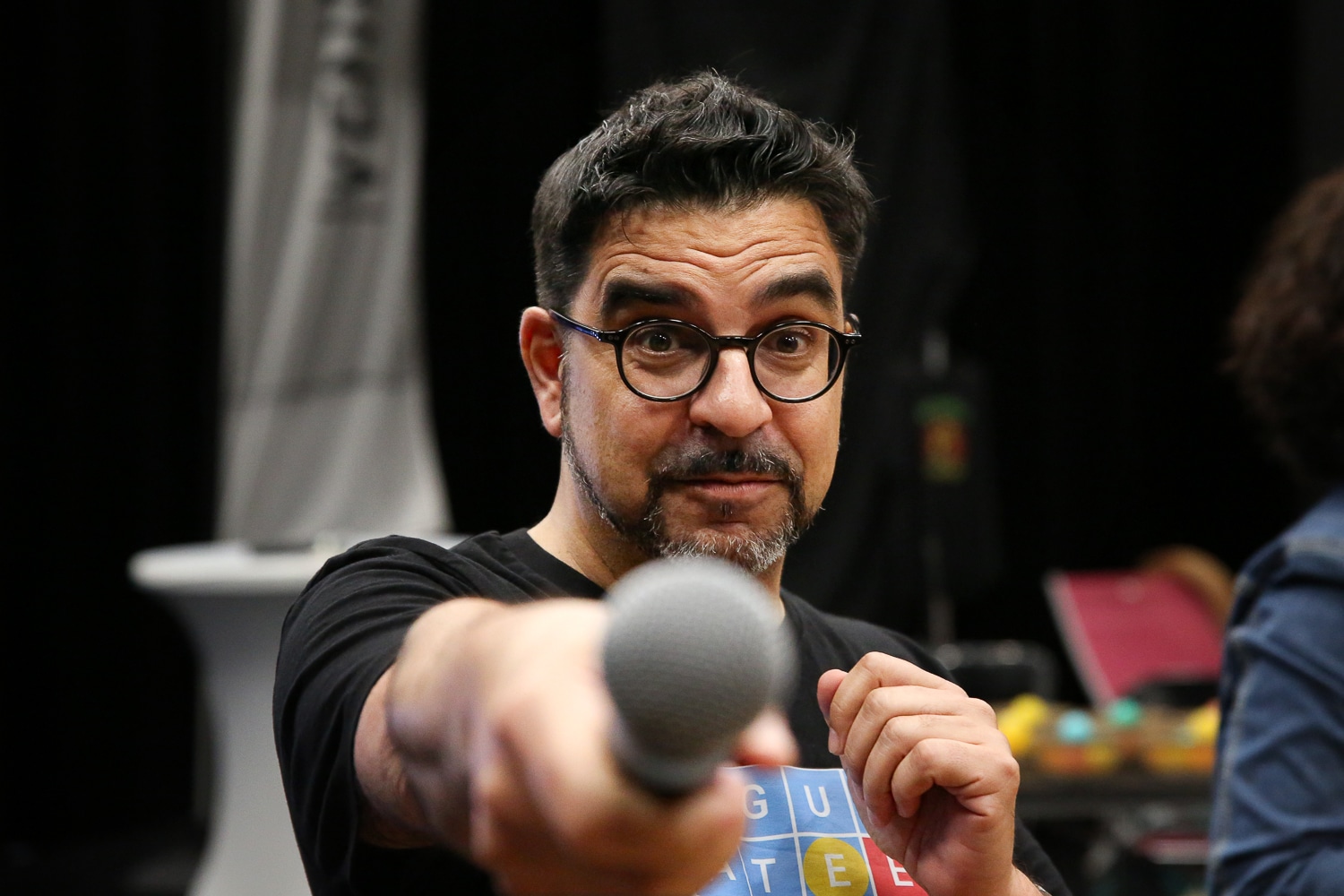

Dans le cadre de la sortie de notre magazine annuel, rencontre avec le linguiste spécialiste du « parler marseillais », Médéric Gasquet-Cyrus. L’occasion d’évoquer cette langue riche et en perpétuelle évolution, qui en dit long sur la ville et ses enjeux culturels et sociaux.

Supporter inconditionnel de l’OM, nous croisons régulièrement Médéric Gasquet-Cyrus dans le virage Sud du Vélodrome. Un de ses spots favoris pour prendre le pouls du « parler marseillais ». « Ici, on se rend compte qu’il est encore bien vivant. On a un condensé de tous les accents et de tous les usages », décrit le chercheur en sociolinguistique.

C’est pourquoi nous lui avons proposé ce cadre pour une interview, lors du dernier match de la saison. Mais le fan de foot a botté en touche avec un jeu de mots dont il a le secret. « Ce serait mieux de faire ça à un autre moment, d’un point de vue éth(yl)ique ».

Il voulait surtout profiter de la fête sans se faire « escagasser » par un journaliste. D’autant que les médias et shootings photos ne sont pas toujours bien vus dans l’antre d’un supportérisme qui se veut authentique et populaire. Qu’à cela ne tienne. Il n’y a pas d’heure ni d’endroit pour tchatcher à Marseille. Surtout avec un des spécialistes de l’exercice.

À la radio, à la télé ou sur les réseaux sociaux, il est aujourd’hui difficile de passer à côté de Médéric Gasquet-Cyrus. Vous avez peut-être même déjà joué à son jeu en ligne Motchus, qui vous défie de deviner des mots du terroir.

Toujours avec humour et des punchlines bien senties, il disserte comme personne sur un sujet qui fascine : le parler marseillais. Alors qu’il vient de lui consacrer un livre (À Marseille, ça se dit comme ça ! aux éditions Le Robert), le chercheur au CNRS revient sur les mille facettes d’une langue locale loin d’être morte. Entretien.

La langue et toi, c’est une vieille histoire d’amour ?

Il y a une anecdote familiale qui dit qu’avant d’aller à l’école, je pouvais reconnaître les lettres quand mes parents jouaient au Scrabble. Plus tard, quand j’ai commencé à lire, j’allais au lit avec un dictionnaire. C’était ma lecture du soir. J’étais assez fada des mots. Pour m’endormir, au lieu de compter les moutons, je comptais les lettres. Aujourd’hui, je peux te donner quasi instantanément le nombre de lettres d’un mot.

Vraiment ?

8 lettres. (rires)

Mais “le parler marseillais”, il t’a aussi fasciné jeune ?

Quand tu grandis dans une famille marseillaise, c’est la normalité. C’est à la fac que j‘ai commencé à vraiment m’y intéresser. Au détour d’études de littérature, j’ai eu un cours de linguistique avec un prof un peu fou qui m’a fait faire un dossier sur les chants de supporters de l’OM. C’était hyper intéressant et j’ai compris que ça pouvait être un objet d’études. Ça m’a mené à la sociolinguistique.

Alors, c’est quoi un sociolinguiste ?

C’est un linguiste qui s’intéresse aux pratiques sociales. Comment les gens parlent, dans la rue, au stade, au travail, en se basant sur la pratique réelle et les conversations. Je m’intéresse notamment à comment le langage est un instrument de pouvoir, d’influence ou de discrimination (à l’accent par exemple). Une approche influencée par Bourdieu (sociologue, ndlr).

J’observe les enjeux sociaux qui se cachent derrière des mots a priori anodins. Par exemple, « tarpin », qui vient d’entrer dans le dictionnaire français. Ce mot révèle que le parler marseillais n’est pas homogène, selon les classes sociales, les origines. Les jeunes l’utilisent, mais certains, parfois conservateurs ou bourgeois, disent que « ce n’est pas marseillais ». Car ce n’est pas Pagnol.

C’est intéressant de voir comment les gens se positionnent sur un mot. Le langage raconte notre société et peut être un indicateur de tensions sociales, de phénomènes identitaires, etc. Les débats sur les néo-Marseillais sont intéressants aussi. Car certains s’approprient le parler local et le font évoluer, une langue n’est jamais figée.

Par exemple, le mot « dégun », d’origine provençale, que l’on entend de plus en plus souvent prononcé à la parisienne : « déguin ».

Au final, il y a autant de parlers qu’il y a de Marseillais ?

Chaque Marseillais a son propre répertoire, construit au fil de sa vie et des conversations. Le jeu Motchus a été un super outil d’investigation sociale là-dessus. Pour beaucoup de mots, des joueurs me disent : « Je suis marseillais, j’ai 50 ans, je n’ai jamais entendu ça ». Et inversement pour d’autres. Tout dépend de ta génération, ta famille… Ou ton quartier, puisque Marseille est historiquement un regroupement de villages.

À une époque, il n’y avait pas de mobilité ni de réseaux sociaux. Le parler et l’accent des Goudes étaient très différents de celui de l’Estaque. Aujourd’hui, la différence d’accents est peut-être plus répartie entre quartiers Sud et quartiers Nord.

D’autant que le langage et l’accent évoluent ?

Il y a un exemple très parlant. Une archive de l’INA dans laquelle Marcel Pagnol parlait de l’accent très marqué de la Plaine. Il a aujourd’hui disparu car ce quartier a beaucoup évolué, en devenant un carrefour où toutes les classes sociales, tous les âges et toutes les origines se croisent. L’accent « perçu », que l’on renvoie souvent à Marseille, que les gens disent « traditionnel » ou « authentique », c’est l’accent de Pagnol et de ses films. Mais c’est un accent fantasmé et cantonné au Vieux-Port des années 30 et 40.

Il y a un autre accent qu’on oublie un peu : celui de la bourgeoisie marseillaise, qu’on appelle parfois l’accent « jambon ». À une époque pas si lointaine, on entendait le phrasé du maire Jean-Claude Gaudin, qui venait de Mazargues, se confronter à l’accent très populaire de son opposant socialiste Patrick Mennucci. Le conseil municipal, avec ses joutes verbales, est toujours une arène intéressante pour les accents et ceux qui les incarnent.

Le parler marseillais se perd avec les nouvelles générations ?

On peut noter que la jeunesse marseillaise continue à avoir son parler local, une identité linguistique importante, qui fait sûrement écho à un identitarisme urbain prononcé. Ils marquent leur appartenance à la ville ou à l’OM.

Mais ils font aussi évoluer le parler marseillais. Avec des apports de l‘extérieur, l’utilisation récente du verlan, l’affrication (le “t” prononcé “tch” dans “la Valentchine”). Ou la réappropriation d’anciens termes, comme “quiller” (coincer, percher, pour un ballon par exemple) qui signifie aujourd’hui avoir trop bu.

On dit parfois que les jeunes ne parlent plus marseillais, mais ce n’est pas vrai. Ce n’est plus le même marseillais qu’il y a 30 ans. Et dans 30 ans, on dira la même chose.

La France n’a jamais autant parlé marseillais ?

Pour moi, c’est un fait linguistique historique, le marseillais ne s’est jamais autant exporté. Il y a déjà eu des mots locaux diffusés ailleurs. Par exemple, « minot », mais on ne l’associait pas forcément à Marseille. Dernièrement, avec les réseaux sociaux et le succès du rap marseillais, les « gâté », « tarpin », « dégun », « tanquer » se diffusent, entrent dans le dictionnaire, et leur origine est bien identifiée.

Ce rayonnement et la puissance d’exportation du parler marseillais, pour moi, c’est vraiment une première.

Pour finir, il y a un mot que tu aimes particulièrement ?

Il y en a beaucoup. Mais j’ai un faible pour « dégun » [personne] qui est très emblématique. Déjà, c’est un mot d’origine provençale que toutes les générations utilisent dans le langage courant. Mais c’est aussi une expression identitaire et chauvine marseillaise : « on craint dégun », que IAM a pas mal popularisé, qu’on met sur les tee-shirts.

C’est aussi un sas d’entrée pour les néos qui peut donner des scènes drôles, quand ils demandent « mais c’est qui ce dégun dont tout le monde parle ? ».