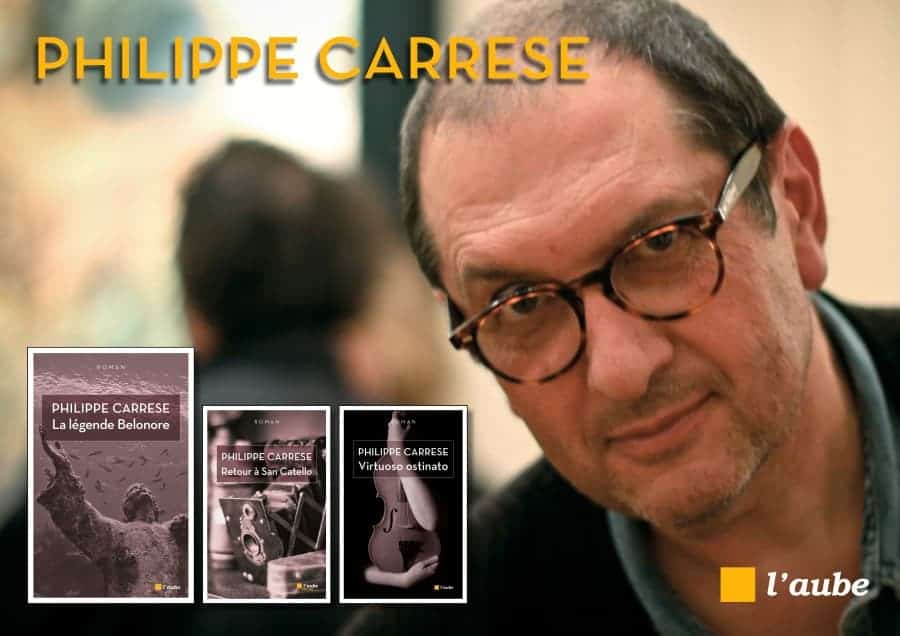

Rencontre avec Philippe Carrese, à la fois réalisateur et écrivain. Originaire de Marseille, sa ville natale a été une véritable source d’inspiration pour lui tout au long de sa carrière. À tel point qu’il n’a jamais pu la quitter.

Expatrié à Paris pour ses études après une enfance à Marseille, c’est finalement dans sa ville d’origine que Philippe Carrese a fait le choix d’exercer son métier de réalisateur. Aujourd’hui, il fait d’ailleurs partie de la dizaine de réalisateurs de la série à succès Plus belle la vie dont l’intrigue principale se passe à Marseille. Et en parallèle, c’est aussi une carrière d’écrivain qu’il mène de front.

Si Marseille a souvent été au cœur de ses différents projets télévisuels et romanesques, Philippe Carrese s’en est éloigné ses dernières années, autant professionnellement qu’affectivement. Malgré tout, cette ville qui l’a happé il y a plus de trente ans continue sa force d’attraction au point qu’il lui est impossible de la quitter.

Philippe Carrese – Effectivement, c’est une passion depuis que j’ai 5 ans. Quand j’étais petit, le premier film que je suis allé voir était « Les Sept Mercenaires » au cinéma l’Odéon avec mon père. En sortant de la salle, je lui ai dit « C’est ça que je veux faire plus tard », mais à l’époque je ne savais pas encore si c’était être cowboy ou faire du cinéma.

Et puis vous êtes rentré à Marseille après vos études…

Il se trouve que les deux premiers gros projets où j’ai travaillé en tant qu’assistant réalisateur se tournaient à Marseille. Alors j’y suis retourné par pur hasard car au départ ce n’était pas dans mes projets de revenir. Je me suis dit qu’il y avait peut-être une possibilité d’avoir un parcours professionnel dans la télé ou le cinéma en restant à Marseille. Je me suis réinstallé et je me suis retrouvé happé par la ville, car c’est vraiment un aimant.

Ce qui est étonnant est que vous avez réalisé votre premier long-métrage, « Cassos », en 2012 après 30 ans dans le domaine de la réalisation. Pourquoi avoir attendu si longtemps ?

C’est le temps qu’il faut pour arriver à se faire suffisamment de réseau. Tout se passe à Paris, notamment les décisions, et quand tu n’es pas sur place c’est compliqué. Être sur Marseille a retardé les choses. C’est terrible mais c’est vrai !

En voyant cela, vous n’avez pas eu envie de retourner à Paris ?

J’ai fait tellement de choses à côté, notamment à la télé comme des téléfilms, des documentaires et des directs, je me suis remis à la musique, je me suis mis à écrire… Tout ça a fait que, dans un plan global de ce que j’avais envie de faire, je me suis dit qu’un jour je ferais peut-être du cinéma, mais ce n’était pas le but ultime de ma vie.

En termes de réalisation, vous avez dit vous-même que votre gagne-pain principal était la série Plus belle la Vie (PBLV) dont vous êtes l’un des réalisateurs. Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire partie de cette aventure il y a dix ans ?

PC – On m’a conseillé d’aller voir la production de la série car je travaillais comme elle : de façon rapide, efficace et avec une exigence de qualité. Mais je ne savais pas si j’allais convenir. J’ai été pris car je fais partie des réalisateurs qui arrivent à la fois à respecter les codes de la série et aussi à pousser un peu les murs. Mon terrain d’expérimentation est presque plus devenu PBLV que les films que je réalise !

Et qu’est-ce qui vous donne envie de continuer aujourd’hui ?

Professionnellement c’est une belle expérience car les équipes sont composées de gens vraiment professionnels et compétents. En plus, il y a une très bonne ambiance, à la fois collégiale et conviviale, qui me convient parfaitement. J’ai aussi découvert une série dont je ne soupçonnais pas les atouts en termes de fond : je pense qu’elle a plus fait pour certains problèmes de société comme la cause homosexuelle par exemple que n’importe quel discours.

Le cœur de l’intrigue de la série se trouve dans le quartier du Panier où vous avez grandi. Le Panier de PBLV ressemble-t-il plus à celui de votre enfance ou à celui d’aujourd’hui ?

Ce qui est paradoxal avec PBLV est que les décors de base ont été inspirés du Panier mais avec le succès de la série, le quartier a été transformé. À la fois, c’est bien car les gens viennent et s’intéressent au Panier, mais du coup le quartier ne ressemble plus du tout à ce à quoi il ressemblait avant. Le seul endroit où on a une vraie vision du Panier tel que je l’ai connu c’est dans les studios.

Les autres quartiers de Marseille ont souvent été les lieux des intrigues de vos différents romans, car parallèlement à votre carrière de réalisateur, vous vous êtes aussi lancé dans une carrière d’écrivain.

Je me suis mis à écrire car on peut rentrer beaucoup mieux dans les détails et on peut plus faire réfléchir les gens avec des écrits qu’avec des images. L’image ne suffit pas toujours. J’avais envie de témoigner sur le Marseille que je connais et pour arriver à raconter ça, je me suis dit qu’il fallait peut-être que je me mette à écrire.

Sauf que, petit à petit, vous avez laissé de côté Marseille dans vos livres. Pour quelles raisons ?

PC – J’ai beaucoup écrit sur Marseille pendant 15 ans (Ndlr : des classiques romans comme Trois jours d’engatse ou le Bal des cagoles) puis me suis remis à faire de la fiction pour la télé et il se trouve que pendant environ cinq ans, je n’ai plus écrit de romans. Je me suis un peu éloigné de la réalité marseillaise et il y a tout un pan de la civilisation contemporaine de la ville que je ne connais plus. Avant de réécrire sur cette ville, il faudrait vraiment que je m’immerge dedans de nouveau en réalisant un documentaire par exemple.

Réalisateur et écrivain, deux métiers complémentaires selon vous ?

Faire du documentaire m’a beaucoup aidé dans mon travail d’écrivain. Par exemple, j’ai écrit « Le bal des cagoles » en 1999 après un gros travail documentaire que j’avais fait dans les quartiers nord l’année précédente. C’est tout ce que j’avais vécu et vu qui m’a servi à faire ce bouquin. Mais ce sont deux métiers qui n’ont rien à voir en termes de fonctionnement. J’aime alterner les deux exercices car du coup je ne m’ennuie jamais.

Vous avez écrit un texte en 2006 intitulé « J’ai plus envie » et publié dans un magazine. Ce texte a fait le buzz cinq ans plus tard en ressurgissant sur les réseaux sociaux. Vous y dépeignez dedans une ville pauvre, sale presque à l’abandon. Un constat dur et noir pour la ville, pour et sur ses habitants et ses dirigeants…

Je l’ai écrit après avoir remonté la Canebière pour rentrer chez moi. Il y avait les travaux du tram et c’était un tel chaos que je me suis dit : « Qu’est-ce que je fous là ? ». Ce billet était destiné à un journal très people dans lequel j’écrivais régulièrement. Je voulais être en contraste avec ce côté people du magazine et mon texte était accompagné d’un dessin humoristique qui le décalait.

Aujourd’hui, avez-vous toujours ce même regard sur Marseille ?

Des choses ont changé comme l’aménagement urbain de la Canebière, mais à la fois, économiquement et socialement, la ville n’a pas vraiment changé. Quand tu écris un papier comme ça, tu te poses comme un poseur d’alerte, pour dire « Sortez un peu dans la rue et voyez ce qu’il se passe ». C’est en disant les choses qu’on peut arriver à les régler.

Vous avez souvent évoqué l’idée de partir de Marseille et ce texte ajoute un argument dans ce sens. Qu’est-ce qui vous a empêché de le faire ?

Parce que Marseille est un aimant. Pour le contexte familial aussi car ma famille est ici. Mais je suis quand même moins accroché de manière définitive à Marseille que je l’étais il y a 10 ou 20 ans. Aujourd’hui, je trouverais une maison équivalente à ce que j’ai dans une ville où il se passe des choses comme Aix, je dirais pourquoi pas.

Par Agathe Perrier